임원퇴직급여는 퇴직소득일까 근로소득일까

글 : 김동엽 / 미래에셋투자와연금센터 상무 2025-06-10

개인사업자들 중엔 소득세 부담을 덜려고 사업체를 법인으로 전환하기도 한다. 그런데 막상 법인으로 전환하고 나면 또 다른 문제에 부딪힌다. 임원이라 해도 회사 자금을 맘대로 가져다 쓸 수는 없다. 법인 자금은 급여와 상여, 배당, 퇴직금을 통해 개인소득으로 할 수 있는데, 여기에 다시 세금이 부과된다. 그렇다면 3가지 소득 유형 중 상대적으로 세부담이 적은 것은 무엇일까?

근로소득보다 퇴직소득이 세부담이 적다

먼저 급여와 상여는 근로소득으로 종합소득세 과세대상이다. 주주인 임원이 받는 배당도 종합소득세 과세 대상이 된다. 회사에서 배당을 지급할 때 배당소득세(세율 15.4%)를 원천징수 한다. 그리고 이자와 배당소득을 합쳐 연간 2,000만원을 넘으면 초과소득을 다른 소득과 합산해 종합과세 한다. 종합소득세를 부과할 때는 누진세율(6.6~49.5%)을 적용하기 때문에 소득이 많을수록 세부담이 크다.

퇴직소득도 누진세율로 과세한다. 하지만 다른 소득에 비하면 세부담이 적은데, 이유는 3가지다. 첫째 퇴직소득은 다른 소득과 합산하지 않고 따로 떼어 '분류과세' 한다. 둘째, 근속연수공제와 같은 공제 혜택이 크다. 셋째, '연분연승' 방법으로 과세한다. 퇴직소득을 근속연수로 나눈다. 이렇게 퇴직소득을 '연분'하면 과세표준이 작아지고, 누진세율을 적용하더라도 낮은 세율을 적용 받는다. 그리고 세금을 산출하고 나서 다시 근속연수를 곱하는 '연승' 과정을 통해 최종납부세액을 구한다.

회사가 임원에게 주는 퇴직금, 한도 정해져 있어

퇴직소득은 분류과세, 연분연승, 근속연수공제 등을 적용해 과세한다. 그래서 근로소득에 비해 퇴직소득이 세부담이 적다. 그래서 임원들은 세부담을 줄이기 위해 회사에서 받는 급여가 근로소득보다는 퇴직소득으로 과세되기를 바란다. 하지만 세무 당국의 입장은 다르다. 특정 임원이 퇴직소득이라는 형태를 빌려 부당하게 법인자금을 가져가는 것을 방지하려고 퇴직소득 인정 요건을 엄격하게 정하고 있다.

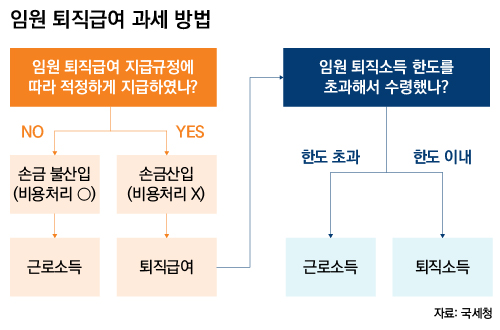

먼저 임원 퇴직급여 규정을 살펴야 한다. 법인세법은 법인 정관 또는 정관이 위임한 '임원 퇴직금 지급규정'에 임원 퇴직금 한도를 정하고, 한도 내에서 지급한 퇴직금만 회사가 비용처리 할 수 있게 했다. 임원 퇴직금 지급규정이 없으면, 임원이 퇴직한 날로부터 소급해서 1년 동안 수령한 총급여의 10분의 1에 근속연수를 곱한 금액까지만 회사에서 비용 처리할 수 있다. 한도 초과 금액은 법인비용으로 처리할 수 없고, 임원도 상여로 처분 받아 근로소득으로 과세 받는다. 그렇다면 '임원 퇴직금 지급규정'에 넉넉하게 임원 퇴직금 한도를 정해 두면 되지 않을까?

임원 퇴직급여 지급규정은 모든 임원에게 계속적, 반복적으로 적용할 수 있도록 작성되어야 한다. 특정 임원에게만 한도를 과도하게 높게 책정하거나, 임원별로 지급금액을 달리하거나, 특정 임원이 퇴직하기 전에 다급하게 규정을 변경하는 경우 회사가 임원 퇴직금을 비용으로 처리하지 못할 수도 있다. 회사가 비용처리 못하면 임원도 근로소득으로 과세돼 세부담이 늘어난다.

임원 퇴직소득 한도 초과하면 근로소득으로 과세

법인이 임원 퇴직금 지급규정에 따라 임원에게 퇴직금을 지급하고, 해당 퇴직금을 전부 비용처리 했다고 해보자. 이 경우 임원은 자신이 받은 퇴직금을 전부 퇴직소득으로 인정 받을 수 있을까? 이때는 소득세법이 ‘임원 퇴직소득 한도’를 따져 봐야 한다. 임원이 수령한 퇴직금 중 한도 내 금액은 퇴직소득으로 보지만, 한도 초과 금액은 근로소득으로 과세한다.

2011년 이전에는 회사가 임원 퇴직금 지급규정에 따라 지급한 퇴직금은 전부 퇴직소득으로 인정해 줬다. 그랬더니 지급규정이 없으면 새로 만들고, 규정이 있으면 개정해서 임원 퇴직금 한도를 높이는 회사들이 늘어났다. 그래서 소득세법에 임원 퇴직소득 한도를 별도로 정하고 2012년부터 적용하기 시작했고, 2020년에 법 개정을 통해 한도를 축소했다.

임원 퇴직소득 한도는 근무기간 별로 달리 산출한다. 먼저 임원퇴직금 중에서 2011년 이전 근무기간에 발생한 것을 분류한다. 전체 근무 월수에서 2011년 이전에 근무 월수가 차지하는 비율로 퇴직금을 안분하면 된다. 이렇게 산출된 금액은 전부 퇴직소득으로 본다. 다만 2011년 12월 31일 당시 임원 퇴직금 지급규정이 있었다면, 2011년 12월 31일에 퇴직했을 때 규정에 따라 지급받았을 금액을 퇴직소득으로 인정 받을 수 있다.

다음은 2012년부터 2019년 이전 근무기간의 퇴직소득 한도를 산출할 차례다. 먼저 2019년 12월 31일 이전 3년 동안 수령한 총급여를 연평균 총급여로 환산한다. 이전 근무기간이 3년이 안되면, 근무기간 동안 받은 총급여를 가지고 연평균 총급여를 구한다. 이렇게 산출한 연평균 총급여의 10%에 근무기간을 곱한 금액의 3배수까지 퇴직소득으로 인정한다. 2020년 이후에도 같은 방식으로 계산하는데, 2배수까지만 퇴직소득으로 인정한다는 점이다.

임원 퇴직소득 한도 내에서 수령한 퇴직급여는 퇴직소득으로 과세한다. 퇴직소득은 연금저축이나 IRP에 이체한 다음 연금으로 수령할 수 있고, 이 경우 퇴직소득세를 30~40% 감면 받는다. 한도 초과 금액은 근로소득으로 간주하고, 다른 소득과 합산해 종합과세 한다. 그리고 연금저축이나 IRP에 이체해 연금으로 수령할 수도 없다.

김동엽 미래에셋투자와연금센터 상무

다양한 고객 상담과 교육 경험을 가지고 있는 은퇴 교육 분야의 전문가. 주요 저서로는 『스마트 에이징』, 『인생 100세 시대의 투자 경제학(공저)』 등이 있다.