중국 제조업, 왜 이렇게 강한가 봤더니

글 : 한우덕 / 중앙일보 차이나랩 2025-04-18

화약 냄새가 짙다. 미국의 관세 압박에 중국은 머리를 치들고 대든다. 치킨 게임이다. 시장의 눈치를 봐야 할 트럼프, 말 없는 대중의 기다림을 의식해야 할 시진핑… 누가 오래 버티느냐의 게임은 치열하게 진행될 터다.

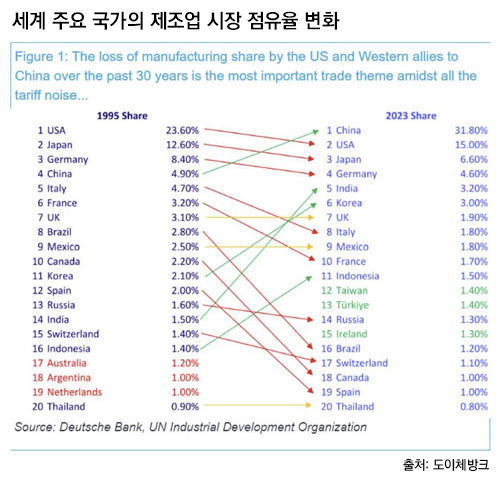

중국은 어떻게 세계 최강 미국에 대들 수 있는 존재가 되었을까. 역시 그 힘은 경제, 특히 제조업에서 나온다. 그래서 우리는 물어야 한다. 중국 제조업은 왜 강한가? 오늘의 주제다.

더 이상 '대륙의 실수'는 없다

한 산업이 성장하기 위해서는 어떤 요소가 필요할까? 3개다. 기술, 제조 능력, 그리고 생산된 제품을 받아 줄 시장. 이 3개만 있으면 클 수 있다.

중국 상황을 보자.

중국은 제조업 대국이다. ‘못 만드는 제품이 없다’고 할 정도다. 운동화에서 자동차, 이쑤시개에서 로켓까지 만든다. 한때 영국이 그랬고, 미국이 그랬고, 일본도 잠깐 그랬었다. 그러나 지금은 아니다. 제조업으로 중국을 당할 자 없다. 미국은 그걸 뒤엎으려고 관세로 조지고, 못 견디겠으면 미국으로 와 만들어 팔라고 윽박지른다. 어쨌든 중국은 최대 생산국이고, 최대 수출국이다.

싸구려 '실수' 제품만 만든다고? 아니다. 그들에게는 이제 기술도 있다. 세계에서 가장 파워풀한 슈퍼컴퓨터를 갖고 있고, 달나라 뒷면에 위성을 착륙시킬 정도의 기술 정밀도를 키웠다. 전기차는 세계 시장을 휩쓸고 있다. AI 논문은 양적으로도, 질적으로도 미국을 밀어낼 만큼 넓고 깊다.

시장도 방대하다. 중국은 세계 최대 자동차 생산국이지만, 세계 최대 시장이기도 하s다. 대부분의 상품에서 세계 1, 2위를 차지한다. 기업으로서는 시장이 크니 비용을 줄일 수 있다. '규모의 경제'를 누릴 수 있다는 얘기다. 알리엑스프레스, 태무, 쉬인 등 중국 쇼핑 플랫폼이 지금 한국을 유통 산업을 뒤흔드는 이유다.

여기가 끝인가? 아니다. 중국 제조업에는 또 다른 성공 요소가 하나 더 있다. 바로 '정부의 보이는 손'이다. 그게 바로 오늘 칼럼의 주제다.

중국 하이테크 굴기의 진실

우리가 관심을 가진 반도체 산업으로 얘기를 풀어보자.

반도체 산업 육성의 중추는 ‘빅펀드(공식 명: 国家集成电路产业投资基金)’다. 지난 2014년 제1기가 발족한 후 5년마다 2기(2019년), 3기(2024년)를 내놨다. 펀드 규모 총 6868억 위안(약 138조원)에 이른다. 이 돈 모두 설계에서 생산, 패키징 등에 이르는 반도체 서플라이 체인 확충에 투자되고 있다.

그렇다면 이 돈은 어디에 쓰일까.

중국 메모리 반도체 회사인 CXMT는 우리에게 치명적인 존재다. 범용 D램 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스를 밀어내고 있다. 현재 기준 최신 기술인 DDR5 양산에 들어간 것으로 알려졌다. 내년이면 HBM(고대역폭메모리) 양산에 들어갈 것이라는 보도가 나와 우리 업계를 긴장시키기도 했다.

CXMT는 겉으로 민간기업처럼 운영되고 있다. 이사회 회장인 주이밍(朱一明)이 기업 실권자로 활동하고 있다. 알리바바·텅쉰·샤오미 등 민영기업이 지분을 들고 있다. 그러나 실체를 파고들면 다른 결론에 도달하게 된다. 국유-민영 연합기업, 좀 더 엄밀하게는 국유기업에 가깝다.

설립 당시 지분 4분의 3을 투자했던 ‘허페이(合肥)산업투자’는 안후이(安徽)성 허페이시 시정부 산하 국유기업이다. 이 회사가 가진 CXMT의 지분은 6차례의 증자 과정을 거쳐 대부분 다른 국유 펀드에 팔렸다. 중국이 반도체 산업 육성을 위해 조성한 ‘빅펀드’ 역시 제2기 때 CXMT에 들어왔다. 빅펀드는 된다 싶은 기업에 촉수를 박고, 피를 빤다. 알리바바 등 민간기업은 안정적으로 칩을 공급받기 위해 각각 소량의 지분을 들고 있을 뿐이다.

겉으로는 민간이 회사를 지배하는 듯싶지만, 파고들면 ‘국가’라는 존재와 만나게 된다. 그게 중국 하이테크 굴기의 진실이다.

빅펀드의 속성을 볼 필요가 있다. 작년 설립된 3기의 경우 3440억위안(약 67조 원)에 이른다. 1, 2기를 합친 규모보다 많다. 어떻게 해서든 미국의 압박을 뚫고 반도체 자립을 실현하겠다는 중국 정부의 의지를 보여준다. 3기 설립에 참여한 주주들은 재정부, 국가개발금융, 상하이궈성(國盛)그룹 등 국가 기관 또는 국유기업이다. 이기에 공상, 중국, 건설, 농업 등 4대 국유은행이 참여했다. CXMT는 국가의 의도에 따라 움직이는 수족에 불과하다는 얘기다.

빅펀드는 지금 중국 반도체 생태계 완성을 기획하고 있다. 산업 생태계 형성의 중심에 국가가 있다. 국가가 산업을 틀어쥐고 있다는 뜻이다. CXMT는 그 도구 중 하나였고, 그렇게 성장한 CXMT는 지금 삼성전자와 SK하이닉스를 위협하고 있다.

나랏돈이 산업을 키운다

국가 펀드는 끝이 없다.

중국은 지난 3월 6일 무려 1조 위안(약 200조원)에 달하는 ‘국가 창업 투자 유도 펀드’를 설립한다고 발표했다. 청년 창업을 위한 펀드다. AI·양자기술·바이오 등 분야 벤처기업에 투입될 예정이다. 잘 나가는 벤처기업도 국가의 손이 뻗치고 있다. ‘중국에서는 창업도 공산당과 함께’라는 얘기가 그래서 나온다.

국가가 설립한 '국유펀드'는 많다. 히든챔피언을 발굴해 지원하는 '중소기업 발전 펀드', 하이테크 분야에 집중적으로 투자하는 '제조업 고도화 펀드', 전기차 등 환경 관련 산업에 투자하는 '녹색산업 펀드'... 모두 정부가 조성한 산업 지원 기금이다. 중국이 어떤 분야, 어떤 펀드를 운용하고 있는지 살피면 그들이 어떤 산업에 집중하고 있는지를 알 수 있다.

이는 중국 ‘국가 자본주의’의 작동 원리를 그대로 보여준다. 국가는 국유기업 또는 국유펀드를 통해 시장 플레이어로 활동한다. 겉으로는 민영기업처럼 활동하는 기업도 속을 까보면 국유기업인 경우가 많은 이유다. 국가는 최소한 지분으로 민영기업 이사회에 참가해 경영에 개입하기도 한다. 미래 산업 분야 기업일수록 더 그렇다.

맞다. 중국 역시 기술과 제조능력, 시장이 오늘의 산업 발전을 만들었다. 필자는 이 3요소보다 더 중요한 게 바로 ‘정부의 보이는 손’이라고 본다. 중국은 지금 정부를 중심으로 기업, 연구(대학)이 똘똘 뭉쳐 미래 산업을 만든다. 중국의 미래 산업은 정부의 마중물을 받아 쑥쑥 자라고 있다. 정부의 ‘보이는 손’이 산업 경쟁력을 키우고 있는 셈이다. 그게 바로 ‘중국 제조업 왜 강한가?’에 대한 답이다.

이는 민간의 혁신에 의존하는 서방의 산업 발전과는 전혀 다른 궤적이다. 그러기에 지금 미국과 중국이 벌이는 관세 전쟁, 기술 패권 전쟁 이면에는 체제 경쟁의 속성이 깔려 있다.

한우덕 중앙일보 차이나랩

저널리즘과 아카데미즘의 경제를 자유롭게 오가는 중국 경제 전문가. 1989년 한국외국어대학 중국어과를 졸업했다. 한국경제신문에 입사하여 국제부 · 정치부 · 정보통신부를 거쳐 1999년부터 2006년까지 베이징과 상하이 특파원으로 근무했다. 상하이 화둥사범대학에서 경제학 박사학위를 취득했다. 현재 중앙일보 차이나랩 선임기자로 두 눈 부릅뜨고 한국이 중국과 함께 살아갈 길을 모색하고 있다. 지은 책으로 '중국의 13억 경제학', '세계 경제의 슈퍼엔진 중국', '상하이 리포트', '뉴차이나, 그들의 속도로 가라', '경제특파원의 신중국견문록', '차이나 인사이트 2021' 등이 있고, 옮긴 책으로 '뉴차이나 리더 후진타오' 가 있다.