중국 AI의 부상! 딥시크 발 충격은 이제부터가 시작이다?

글 : 전병서 / 중국경제금융연구소장 2025-03-25

미국이 독점했다고 생각한 세계 AI 산업에 중국산 ‘검은 백조’(black swan)가 나타났다. 중국의 작은 퀀트자산운용사 출신인 1985년생 CEO가 만든 ‘딥시크’(DeepSeek)라는 AI모델이 미국 AI시장은 물론이고 주식시장, 정치, 사회를 모두 뒤집어 놓았다.

중국산 ‛검은 백조’

자본금 1천만 위안(약 19억원)짜리 AI 모델회사가 미국 빅테크 회사 임원 한 명의 연봉도 안 되는 558만 달러의 훈련 비용으로 챗GPT 수준의 성능을 가진 AI모델을 출시했기 때문이다. 딥시크는 미국의 대중국 AI칩 수출 통제로 엔비디아 고성능 칩이 수입되지 않는 중국에서 엔비디아의 저성능 H800칩, 2,048 개만으로 제품을 만들었다. 이 소식에 AI칩의 독점 공급자로 떼돈을 벌던 엔비디아는 17% 주가 폭락을 경험했고 이튿날 반등했지만 다시 하락세로 돌아섰다.

2023년 7월에 설립되어 1년 반 된 AI 회사가 세계 최고 수준의 AI 모델을 출시했다는 것도 쇼크지만 연구원 수가 139명에 불과하고 이들 모두 미국에서 공부한 적이 없는 순수 중국 토종 엔지니어라는 점에서 ‘AI는 미국 출신 아니면 안 된다’는 일반적인 통념에 찬물을 끼얹었다. 참고로 챗GPT를 개발한 오픈AI 팀에는 연구원이 1,200명 가까이 있다. 미국의 빅테크들은 수백억~수천 억 달러를 퍼부어 대형 AI모델을 만든다고 난리법석인데 중국은 신생 스타트업, 그것도 증권투자를 하는 투자공학 모델을 만들던 퀀트펀드 회사가 세계 최강의 챗GPT와 성능이 비슷한 AI 모델을 만들자 미국 빅테크들은 멘붕 상태에 빠졌다. 그간 한국의 D램 업체가 최첨단 EUV장비 등을 활용하여 자본의 힘으로 반도체를 만들다가, 맨땅에 헤딩하면서 구식 장비로 공정을 개선해 제품을 만들어낸 마이크론이나 중국의 CXMT와 같은 후발 업체에 뒤통수를 맞은 것과 유사한 현상이 미국에서도 일어난 셈이다.

미국 AI 업계도 모델 개선이나 공정 개선에 힘쓰기보다는, 서로 경쟁적으로 첨단 AI 칩을 사다가 손쉽게 데이터 센터를 구축하는 바람에 엔비디아만 돈을 벌어들이는 흐름이 만들어졌다. 여기에 미국 정부의 어설픈 반도체 수출 규제, 구체적으로는 AI 대중국 규제가 더해져 이번과 같은 ‘대륙의 실수’가 만들어진 것이다.

고양이가 호랑이의 뒤통수를 친 비밀은?

딥시크의 AI 모델이 미국 빅테크 기업의 거대 모델보다 파격적으로 저렴한 이유는 효율적인 자원 이용과 혁신기술 이용, 비용 효율적인 개발 전략, 인재 관리 때문이다.

첫째, 자원 활용 측면에서 딥시크는 2,048개의 엔비디아 H800 GPU만을 사용하여 모델을 훈련시켰다.

이는 다른 AI 선두 기업들이 H100, A100 등 고성능 칩을 1만 6천 개 이상 사용하는 것과 대조적이다.

딥시크는 엔비디아의 소프트웨어 플랫폼인 CUDA를 넘어, 엔비디아의 GPU 저수준 어셈블리 언어(컴퓨터 프로그래밍과 시스템 설계에 사용되는 언어)인 PTX를 직접 최적화해 최대 성능을 구현했다고 한다. PTX는 자동차를 개조하는 것과 같은 원리다. 단순히 액셀러레이터를 밟는 것이 아니라 엔진의 모든 부분을 직접 튜닝하여 최대 성능을 끌어냈다는 것이다.

둘째, 혁신기술 적용이다.

대표적으로 다음 3가지를 들 수 있는데,

① 메모리 사용량을 대폭 감소시켜 모델 운영의 효율성을 높이는 MLA(Multi-head Latent Attention)기술,

② 계산 비용을 절감하여 저비용·고효율 모델 개발을 가능하게 하는 SMoE(Sparse Mixture of Experts) 기술,

③ 마지막으로 강화학습(RL)을 적극 활용하여 모델의 추론 능력을 향상시킨 강화학습 기반 접근이다.

이 방법을 통하면 지도학습 데이터 없이도 모델이 스스로 학습하고 진화할 수 있다.

셋째, 비용 효율적인 개발 전략이다.

딥시크-V3 모델은 약 557만 6천 달러 의 비용으로 개발되었다. 딥시크는 이러한 효율적인 개발 방식을 바탕으로 매우 경쟁력 있는 가격을 제시하고 있다. 예를 들어 딥시크-R1 모델의 사용 비용은 백만 토큰당 16 위안(약 2.20달러)으로, 오픈AI의 가격 438위안(60.2달러)의 27분의 1 수준에 불과하다.

넷째, 딥시크의 CEO 량원펑의 인재 관리 전략이다.

량원펑은 현재 중국의 AI가 세계 최고 수준과 상당한 격차가 있음을 숨기지 않는다. 그리고 세계적 수준과 동일한 효과를 달성하려면 모델 구조, 훈련 역학 및 데이터 효율성이 4배 이상 필요하다고 본다. 그리고 그는 그 해법을 신선한 아이디어를 가진 젊은 인재에서 찾았다.

량원펑은 ‘진정한 해자’는 팀의 지속적인 혁신 능력에 있다고 본다. 그래서 딥시크는 경력직 고위 기술 전문가를 모집하지 않는다. 직원의 근무경력은 3~5년 정도이며, 연구개발(R&D) 경력이 8년 이상인 사람은 무조건 채용에서 제외한다는 것이다. 그런 경력자들은 혁신할 동기가 부족하기 때문이라는 것이 이유다.

딥시크는 중국 AI업계의 막내둥이

2017년 사드 사태 이후 2020년 코로나 사태를 겪고 새 정부 외교정책의 전환을 계기로 한국은 중국을 잊어버렸다. ‘안미경중’(안보는 미국, 경제는 중국) 전략은 끝났고 중국은 정점을 지났으며, 곧 망할 나라라는 것이 일반적인 한국 사회의 대중국 인식이었다. 그러나 코로나 3년간 중국은 17억 5천만 대의 스마트폰을 기반으로 모든 일상을 스마트폰화했다. 그 결과 세계 최대의 디지털 국가가 됐고 4차 산업혁명의 실험실로 변모했지만, 한국을 비롯한 전 세계는 중국의 변화를 조금 더 세밀히 알아차리지 못했다.

세계 1위의 AI 회사를 뒤통수치는 회사가 등장했지만, 한국은 여전히 중국을 한국의 휴대전화, 자동차 기술 베끼는 짝퉁의 나라로 보는 경향이 있다. 중국 AI 업계에는 딥시크보다 센 ‘5룡(龍) 6호(虎)’의 11개 대형 AI가 있다. 기존 대형 플랫폼기업인 바이두, 알리바바, 텐 센트, 틱톡, 아이플라이텍의 5대 대형사와 스타트업 중에서 떠오르는 6개의 작은 호랑이다. 중국의 딥시크는 중국 AI 업계의 막내둥이에 불과하다.

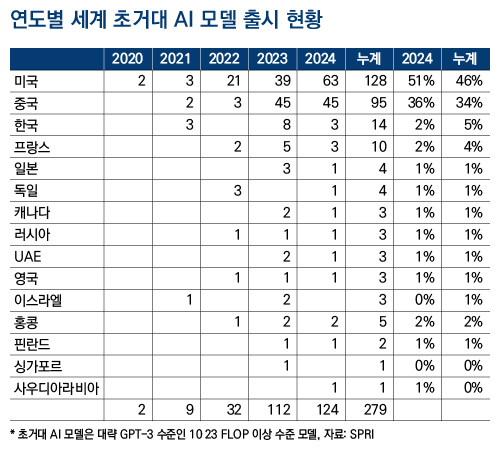

소프트웨어정책연구소(SPRI)가 2025년 2월에 조사한 ‘2024년 글로벌 초거대 AI 모델 출시 현황’에 따르면 2024년 출시된 전 세계 122개 초거대 AI 모델 중 미국이 63개로 52%, 중국이 45개로 37%를 차지했다. 한국은 3개에 그쳤다. 중국에서는 딥시크를 계기로 제2, 제3의 딥시크가 줄지어 나올 수 있다. 기반 기술과 개발력 그리고 시장이 받치고 있기 때문이다. 전 세계 AI 개발자의 47%가 중국인들이다.

전 세계 AI 특허는 이미 2020년에 중국이 미국을 넘어섰고 지금 세계 생성형 AI 특허는 중국이 75%, 미국이 15%, 한국은 4%에 그친다. 2023년 글로벌 생성형 AI 응용 분야 상위 10대 특허 출원 연구기관에는 중국 기관이 8곳, 미국, 한국은 1곳에 불과하다.

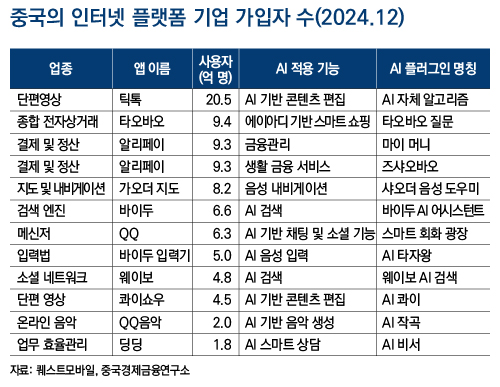

AI 기술보다 중요한 것은 AI 수요 시장이다. 중국의 현재 AI 모델 1위는 틱톡이 만든 두오바오(豆包)로 7,523만 명 의 가입자를 가지고 있다. 그러나 중국의 플랫폼 기업 중 5억 명 이상의 가입자를 가진 기업이 8개나 되고 1억 8천만 명 이상인 기업도 4개나 된다. 이들 가입자가 플랫폼 기업들이 제공하는 AI 모델로 이전하는 것엔 큰 어려움이 없다. 참고로 틱톡의 가입자는 현재 20억 5천만 명이다.

‘딥시크 서프라이즈’의 비결

서방세계와 한국에 널리 퍼진 중국에 대한 결정적 오류 혹은 오해 중의 하나는 ‘독재국가는 창의성의 지옥’이고 절대 민주주의 미국을 넘어서는 창의적인 제품이나 서비스는 만들 수 없다는 생각이다. 중국은 한 번도 민주주의를 한 적이 없는 나라이지만 종이, 나침반, 화약, 인쇄술 등 인류 4대 발명품을 발명 했고 원나라 시대에는 유럽까지 정복한 대제국을 건설했다. 창의는 체제보다는 사회의 요구와 리더의 혜안이 중요하다. 한국도 세종대왕 시절 수많은 과학기술 제품을 발명했지만, 민주주의를 한 것이 아니다.

‘달’을 기준으로 지금 세계 주요 국가 들의 과학기술을 분류하면 3가지로 나눌 수 있다. 달 보고 기도하는 나라, 달에 올라가는 나라, 달 뒷면에 올라가 흙을 퍼오는 나라다. 한국은 달 보고 기 도하는 나라고, 미국은 달에 올라가는 나라고, 중국은 ‘판다’ 대신 달 뒷면에서 퍼온 흙을 가지고 ‘달 토양 샘플’을 외교 선물로 쓰는 나라다.

지구에서 달에 올려 보낸 위성을 통제하는 것은 전파인데 전파는 직진성이 있어 달 뒷면에는 도달하지 못한다. 그런데 중국이 달 뒷면에 위성을 안착시킬 수 있었던 것은 ‘콜럼버스의 달걀’을 이용했기 때문이다. 달과 지구 사이에 중계 위성을 하나 올려서 이 중계 위성이 달 뒷면의 위성과 교신할 수 있게 한 것이다.

중국 창의성의 발현 배경은 첫째 세계적인 경쟁이다. 중국은 지금 올림픽 경기장과도 같다. 모든 분야에서 전세계 기업이 들어와 경쟁하고 있다. 포춘지의 500대 기업 중에서 중국에 들어오 지 않은 기업이 없다. 이들 기업과 경쟁해 살아남으려다 보니 이들 기업이 생각 못하는 제품을 개발하게 되고 이렇게 만든 제품은 바로 세계시장에서 금, 은, 동메달의 반열에 들어간다. 국내외의 처절한 경쟁을 거쳐 세상에 없는 것을 찾는 것이 만든 혁신이다.

둘째 제재(봉쇄)의 역설이다. 미국이 첨단기술과 제품을 통제하다 보니 이를 해결할 방법은 세상에 없던 기술, 없던 방법으로 국산화할 수밖에 없어 창의성이 나왔다. 미국이 제재한 전기차, 배터리, 태양광 부문에서 중국은 지금 부동의 세계 1위다. 제재의 역설이다. 분노 게이지 상승으로 인한 본능이 만든 혁신이다.

셋째, 중국 자체의 박 터지는 경쟁이다. 중국은 미국, 일본, 유럽을 합한 것보다 더 많은 인구가 경쟁하며 살아간다. 치열한 경쟁 속에 살아남으려면 세상에 없던 제품, 기술, 서비스가 아니면 안 된다. 중국은 과거에 실리콘 밸리를 모방했지만, 지금은 실리콘 밸리에 없는 비즈니스 모델이 많다. 거대인구의 경쟁과 다양성이 만든 혁신이다.

미국의 빅테크와 AI 그리고 정부까지 나서서 중국 AI를 공격하고 통제하겠지만 이미 미국의 AI 철옹성에 구멍이 뚫렸다. 미국은 애써 ‘찻잔 속 태풍’이라고 위안하고 싶겠지만 딥시크 서프라이즈의 후폭풍이 만만치 않을 것 같다. 마치 알파고처럼 세계 AI의 판도를 바꾸는 변곡점이 될 가능성이 있다. 그 이유는 다음과 같다.

첫째, AI는 미국 중심의 GPU와 자금력의 경쟁에서 미국 이외 지역 중심의 알고리즘과 아키텍처, 엔지니어링 혁신 경쟁으로 새로운 경쟁구도를 만들 가능성이 높다.

둘째, 폐쇄(Closed Source)와 개방(Open Source)의 싸움에서 항상 승자는 개방이라는 것을 증명했다. 성을 쌓는 자는 필패하고 성 밖으로 공격하러 가는 자가 항상 승리한다. 정작 오픈AI 는 폐쇄하고 딥시크는 오픈하는 데서 승부가 갈렸다. 딥시크가 개방해 버리자 정작 오픈AI는 오픈할 게 없다.

셋째, AI의 세계에 ‘검은 백조’(Black Swan)가 계속 등장할 수 있다. 딥시크 출현 이후 미국이 가는 길이 반드시 정답이라는 주술과 환상에서 깨어났기 때문이다.

넷째, 제2, 제3의 딥시크가 중국에서 지속적으로 출현한다. 흙수저 마윈이 성공한 이후 수천~수만의 ‘마윈 키즈’ 가 등장해 중국의 플랫폼산업을 세계 1위로 끌어올렸다.

다섯째, 중국판 ‘AI 진주만 습격사건’ 은 딥시크가 끝이 아니라 시작이다. 단 한 명도 미국에서 공부한 적이 없는 딥시크 연구진이 좋은 사례다. 중국의 대학 졸업자는 연간 1,200만 명이고 그중 절반이 이공계다. 매년 600만 명의 이공계 중 누가 또 새로운 딥시크를 만들지 모른다.

딥시크발 대상승 시대 오나?

2월 17일 베이징에서 시진핑 주석이 직접 참여한 민영기업 좌담회(시좌회)가 열렸다. 중국정부가 2021년 ‘공동부유론’을 새로운 국정 어젠다로 내세운 이후 알리바바를 비롯한 중국의 플랫폼 기업, 부동산기업, 교육기업 같은 민영기업들은 공동부유를 저해하는 ‘공공의 적’ 1호로 규제대상에 올라 4년간 고전을 면치 못했다.

미중의 2라운드 무역전쟁이 시작되는 시점에 시진핑 주석이 민영스타기업들을 불러 모아 좌담회 형식의 ‘민영기업 궐기대회’(?)를 한 것은 매우 의미심장하다. 내수경기 부양을 위해 공부론이 아니라 민영기업 주도의 ‘선부론’으로 정책이 선회했다는 신호다.

중국의 ‘BAT’라고 불리는 3대 인터넷 업체 중에서 바이두는 초대받지 못했고, 알리바바 마윈 회장은 2020년 10월 상하이 금융포럼에서의 설화사건 이후 처음으로 대외적인 모임에 얼굴을 드러냈다. 시좌회에 초대받지 못한 바이두의 주가는 2일 연속 급락했다.

주목할 것은 1월 20일 딥시크 AI 모델을 출시해 세상을 떠들썩하게 한 딥시크의 량원펑 CEO가 발언자들과 같은 맨 앞줄 그것도 중국 인터넷업계의 양대 거물인 텐센트의 마화텅 회장 바로 옆에 자리했다는 것이다.

알리바바 마윈, 텐센트의 마화텅 같은 ‘옛 얼굴’과 딥시크의 량원펑, 유니트리 로봇의 왕싱싱과 같은 ‘새로운 얼굴’이 같은 무대에 섰다는 것은 중국정부 정책의 포커스가 전통적인 인터넷에서 AI, 로봇 같은 산업으로 변모하고 있다는 힌트를 주고 싶어한 것 같다.

3월 개최된 양회에서 중국은 2025년 중점 육성해야 될 10개 산업에 ‘AI(인공 지능)+’를 선정했다. 알리바바의 마윈은 75조원의 AI 투자계획을 발표했고, AI 에서 저장성에 선두를 빼앗긴 심천시도 1조 위안(200조원)의 AI 투자를 발표했 다. 중국 벤처업계도 1조 위안 AI펀드 조성에 나섰다.

4년간 주가 하락으로 세계에서 가장 저평가된 중국증시는 AI 투자붐에 힘 입어 연초이래 세계 주요증시 중 가장 높은 상승세를 보이고 있다. 미국과 양강구도를 이룰 정도의 실력을 갖춘 중국 AI산업은 지금 기업, 정부, 금융계의 집중투자 시기를 맞았다.

코로나 이후 4년간 미국 증시의 주도주는 AI 투자 수혜주에서 왔다. 지금 중국 증시의 봄바람은 AI 투자의 수혜 업종부터 찾아올 전망이다. AI 투자의 수혜자인 반도체 업종은 이미 주가가 최고치를 갱신하고 있고 플랫폼기업의 주가도 기지개를 켜고 있다. 4년 전 미국 증시 랠리의 시작을 중국 증시에 잘 참고할 필요가 있어 보인다.

* 출처 : THE SAGE INVESTOR 81호

* 본 기고문은 필자 개인의 의견으로 당사의 투자 권유가 아닙니다.

[COVER STORY]

전병서 중국경제금융연구소장

.