퇴직연금, 누가 얼마나 받을 수 있나요?

글 : 김동엽 / 미래에셋투자와연금센터 상무 2025-01-16

퇴직을 앞둔 직장인이 가장 궁금해하는 게 무엇일까? 오랫동안 일하던 직장을 떠나 새로운 시작을 하는 만큼 이래저래 궁금한 게 많겠지만, 퇴직급여에 대한 궁금증도 빼놓을 수 없다. 퇴직급여를 받으려면 어떤 조건을 갖춰야 할까? 퇴직급여는 얼마나 받을 수 있는 걸까?

CHECK 1 누가 받을 수 있나?

「근로자퇴직급여 보장법」에서는 한 직장에서 계속해서 1년 이상 일한 근로자가 퇴직할 때 사용자에게 퇴직급여를 지급하도록 하고 있다. 퇴 직급여 수령 여부는 근로자의 고용 형태와는 무관하다. 정규직이든 계약직이든 아르바이트 직원이든 상관없이 계속 근로기간이 1년 이상이 면 퇴직급여를 받을 수 있다. 다만 4주 동안을 평균해 1주 소정 근로시간이 15시간이 안되는 초단시간 근로자는 퇴직급여를 받을 수 없다.

CHECK 2 얼마나 받을 수 있나?

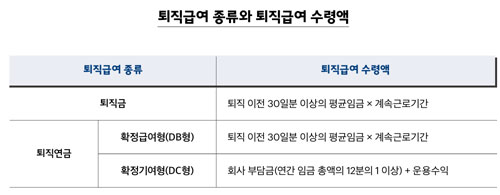

‘내 퇴직급여는 얼마나 될까?’ 퇴직을 앞둔 근로자라면 가장 궁금한 질문일 것이다.퇴직급여 산정 방법은 퇴직급여 종류에 따라 차이가 난다. 우리나라는 퇴직급여제도로 퇴직금과 퇴직연금을 모두 인정하고 있는데, 퇴직연금은 다시 확정급여형(DB형)과 확정기여형(DC형)으로 나뉜다.

퇴직금제도를 실시하는 회사는 근로자가 퇴직할 때 계속근로기간 1년에 대해 30일분 이상의 평균임금을 퇴직급여로 지급해야 한다. DB형 퇴직연금제도를 도입한 회사도 같은 방법으로 퇴직급여를 산출해 퇴직자에게 지급해야 한다. DC형 퇴직연금 가입자는 자신의 퇴직계좌를 가 지고 있다. 사용자가 근로자의 퇴직계좌에 연간 임금 총액의 12분의 1 이상 되는 부담금을 입금해야 한다. 근로자는 개인퇴직계좌에 입금된 부담금을 직접 운용하고, 퇴직할 때 회사가 납부한 부담금과 운용 수익을 전부 퇴직급여로 수령한다.

CHECK 3 평균임금은 어떻게 산출하나?

그러면 지금부터 퇴직금제도 아래서 일하는 근로자와 DB형 퇴직연금 가입자의 퇴직급여 산출 방법에 대해 구체적으로 살펴보자. 퇴직연금 미가입자와 DB형 퇴직연금 가입자의 퇴직급여를 산출하려면 ‘평균임금’을 알아야 한다. 평균 임금은 산정 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안해당 근로자에게 지급된 임금 총액을 해당 기간의 총 일수로 나눠서 나온 금액이다.

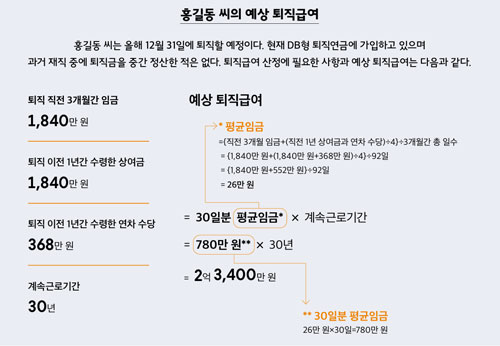

홍길동 씨를 예로 들어보자. 홍길동 씨는 DB형 퇴직연금에 가입하고 있고, 올해 12월 31일에 퇴직 예정이다. 홍길동 씨가 올해 10월부터 12월까지 받을 임금을 전부 합치면 총 1,840만 원이다. 퇴직 이전 3개월(10월~12월) 동안 총 일수는 92일이다. 1,840만 원을 92일로 나누면 20만 원이 나오는데, 이것이 홍길동 씨의 평균임금이다. 따라서 30일분 평균임금은 600만 원이 된다.

CHECK 4 상여금도 평균임금에 포함되나?

상여금도 퇴직급여 산정의 기초가 되는 평균임금에 포함될까? 상여금의 성격에 따라 다르다. 모든 근로자에게 정기적, 고정적, 일률적으로 지급되는 상여금은 평균임금 산정에 포함된다. 하지만 특정 부서와 근로자에게 일시적으로 지급하는 인센티브는 평균임금 산정에 포함되지 않을 수도 있다. 연차 수당은 평균임금에 포함된다. 정기적, 고정적, 일률적으로 받은 상여금과 연차 수당이 있다면 평균임금은 어떻게 산정할 까? 먼저 퇴직일 이전 1년 동안 수령한 상여금과 연차 수당을 전부 합친 다음 4로 나눈다. 이렇게 산출한 금액을 퇴직 이전 3개월 동안 수령한 임금과 합치고, 해당 기간의 총 일수로 나눠서 나누면 된다.

앞서 예로 든 홍길동 씨가 퇴직 이전 1년 동안 상여금으로 1,840만 원, 연·월차 수당으로 368 만 원을 수령했다고 해보자. 이 둘을 더한 다음 4로 나누면 552만 원이다. 여기에 홍길동 씨가 퇴직 이전 3개월 동안 받은 임금 1,840만 원을 더하면 2,392만 원이다. 이 금액을 퇴직 이전 3개월간 총 일수(92일)로 나누면 평균임금은 26만 원이 나온다. 따라서 상여금을 포함한 30일 분 평균임금은 780만 원이다.

김동엽 미래에셋투자와연금센터 상무

다양한 고객 상담과 교육 경험을 가지고 있는 은퇴 교육 분야의 전문가. 주요 저서로는 『스마트 에이징』, 『인생 100세 시대의 투자 경제학(공저)』 등이 있다.