국민연금 임의가입, 추후납부, 반납할 때도 소득공제를 받나요?

글 : 미래에셋투자와연금센터 2024-01-16

강수연 씨(55세)는 IMF 외환위기가 한창이던 1998년 무렵 퇴직 했다. 구조조정의 칼날을 피하지 못한 탓이 크지만, 자녀 출산과 양육 문제도 퇴직결정을 하는 데 한 몫했다. 그 무렵 강 씨는 국민연금공단에 반환일시금을 신청해 수령했다. 반환일시금이란 직장에 다니며 불입한 국민연금 보험료에 이자를 더해 일시에 수령하는 제도인데, 당시만 해도 퇴직자는 퇴직 후 1년이 지나면 반환일시금을 신청해 수령할 수 있었다.

당시 강 씨는 목돈이 필요하지는 않았다. 퇴직자 중 상당수 가 반환일시금을 신청하길래 따라서 신청하는 것도 나쁘지 않겠다 싶어 한 결정이었다. 하지만 남편 정년이 얼마 남지 않은 지금 와서 생각해보면 조금 후회가 된다. 남편 국민연금만으로 노후생활비를 충당할 수는 없기 때문이다. 당시 반환일시금을 신청하지 않고 그대로 뒀더라면, 그리고 퇴직한 다음에도 계속 국민연금 보험료를 납입했더라면 어땠을까?

전문가와 상담했더니, 반환일시금에 이자를 더해 국민연금 공단에 반납하면 국민연금 가입기간을 회복할 수 있다고 했다. 그리고 임의가입 신청을 해서 지금부터 60세까지 보험료를 납부할 수 있다고 했다. 게다가 퇴직한 다음 임의가입하기 직전까지 납부하지 않았던 보험료도 추후납부할 수 있다.

반환일시금 반납, 임의가입, 추후납부 등을 통해 국민연금 가입기간을 늘려나가면, 강 씨도 남편만큼은 안되어도 웬만큼 노령연금을 받을 수 있을 것으로 보인다. 이제 궁금한 것은 세금이다. 직장에 다니는 남편은 다달이 납부한 국민연금 보험료를 연말정산 때 소득공제 받는 것 같은데, 전업주부인 강 씨도 임의가입, 반납 및 추후납부로 낸 국민연금 보험료를 소득공제 받을 수 있을까?

우리나라는 1988년 국민연금제도를 도입한 다음 계속해서 가입 대상을 확대해 왔다. 현재는 국내에 거주하는 만 18세 이상 60세 미만 국민은 의무가입 대상이다. 이 중 사업장에 소속된 사용자와 근로자는 사업장가입자가 되고, 사업장가입자가 아닌 사람은 지역가입자가 된다.

예외도 있다. 군인·공무원·선생님 등은 다른 공적연금에 가입하고 있기 때문에 의무가입 대상에서 제외된다. 만 27세 미만인 군인과 학생도 의무가입은 아니다. 이밖에 배우자가 국민연금 등 공적연금에 가입하고 있거나 이미 연금을 수령하고 있는 사람 중에서 소득이 없는 전업주부도 의무 가입 대상이 아니다. 의무가입 대상이 아니라 해서 국민연금에 가입할 수 없다는 얘기는 아니다. 사업장가입자와 지역가입자가 될 수 없는 사람도 60세가 되기 전에 희망에 의해 국민연금에 가입할 수 있다. 이렇게 스스로 국민연금에 가입한 사람을 ‘임의가입자’ 라고 한다. 전업주부인 강수연 씨도 국민연금 의무가입 대상은 아니지만, 임의가입 제도를 활용해 10년 이상 보험료를 납부하면 60세 이후에 노령연금을 받을 수 있다.

임의가입자는 보험료를 얼마나 내야 하나?

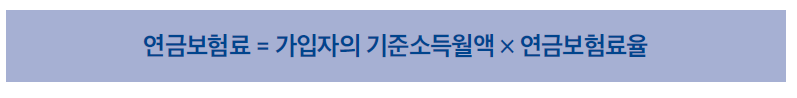

국민연금 가입자는 보험료를 얼마나 내야 할까? 국민연금 보험료는 가입자의 ‘기준소득월액’에 ‘연금보험료율’을 곱해 산정한다. 기준소득월액이란 국민연금 가입자의 월 소득에서 천 원 미만 금액을 절사한 것이다. 기준소득월액에는 상한과 하한이 있는데 매년 7월에 정해 이듬해 6월까지 적용한다. 2023년 7월부터 2024년 6월 사이에 적용되는 기준소득월액 하 한은 37만 원이고, 상한은 590만 원이며, 2024년 7월부터 2025년 6월 사이에 적용되는 기준소득월액 하한은 39만원, 상한은 617만원이다.

연금보험료율은 9%이다. 따라서 기준소득월액이 400만 원인 사람은 소득의 9%에 해당하는 36만원을 보험료로 납부하게 된다. 다만 사업장가입자는 사용자가 보험료의 절반 을 부담하므로, 근로자는 나머지 절반만 납부하면 된다. 하지만 지역가입자는 보험료를 전부 본인이 부담해야 한다.

그렇다면 임의가입자는 보험료를 얼마나 내야 할까? 직장인이나 자영업자와 달리, 전업주부와 학생·군인은 보험료 산정의 기준이 되는 소득이 없다. 그래서 보험료 상한과 하한을 법으로 정해두고, 이 범위 내에서 임의가입자가 납부할 보험료를 선택하도록 하고 있다.

임의가입자의 보험료 하한은 ‘중위수 기준소득월액’에 따라 결정된다. 매년 전년도 12월 31일 현재 지역가입자 전원의 기준소득월액을 기준으로 그 중위수에 해당하는 자의 기준소득월액에 해당하는 금액을 ‘중위수 기준소득월액’이라고 한다. 적용기간은 당해연도 4월부터 이듬해 3월까지다. 2023년 4월부터 2024년 3월 사이 적용되는 값은 100만 원이 다. 따라서 임의가입자의 보험료 하한은 100만 원의 9%에 해 당하는 9만 원이다.

임의가입자의 보험료 상한은 다른 국민연금 가입자와 같다. 현재 임의가입자가 납부할 수 있는 월 최대 보험료는 기준소득월액 상한인 590만 원(2024년 6월까지 해당)에 연금보험료율 9%를 곱해 산출한 53만 1,000원이다. 임의가입자는 9만 원부터 53만 1,000원 사이에서 본인이 희망하는 금액을 정해 보험료로 납부할 수 있다.

임의가입자도 보험료 소득공제 받을 수 있나?

사업장가입자나 지역가입자는 국민연금 보험료로 납부한 금액을 소득에서 공제받는다. 이때 지역가입자는 보험료 전액을 공제받지만, 사업장가입자는 회사가 지원한 부분은 빼고 본인이 직접 부담한 보험료만 소득공제를 받는다. 소득세법 제51조의3①

강수연 씨가 국민연금에 임의가입하면 매달 납부한 보험료를 소득공제 받을 수 있을까? 소득공제를 받으려면 종합 소득이 있어야 하는데, 강 씨처럼 소득이 없는 전업주부는 대상이 아니다. 그렇다면 임의가입자가 납부한 보험료를 종합소득이 있는 배우자가 공제받을 수는 없을까? 이것 또한 불가능하다. 국민연금 연금보험료 소득공제는 자신이 납부한 보험료만 대상이기 때문에 배우자가 납부한 보험료는 공제받을 수 없다.

사업장가입자나 지역가입자는 소득공제를 받는데, 임의가입자만 못 받으면 억울하지 않을까? 꼭 그렇지는 않다. 임의 가입자가 과세기준일(2002년 1월 1일) 이후에 납부한 보험료 중에서 소득공제 받지 못한 금액이 있으면, 이를 노령연금을 수령할 때 과세기준금액에서 빼주기 때문이다. 과세기준일 이후 소득공제를 받지 않고 납입한 보험료를 ‘과세제외기여금’이라고 하는데, 과세기준금액보다 과세제외기여금이 더 많으면 그 다음 과세기간의 과세기준금액에서 빼준다. 소득세법 시행령 제40조③

추후납부 보험료도 소득공제를 받을 수 있나?

국민연금에는 가입되어 있으나 실직이나 사업 중단으로 보험료를 납부할 수 없을 때는 납부예외 신청을 하면 보험료를 납부하지 않을 수 있다. 국민연금 보험료를 1개월 이상 납입한 다음 출산이나 육아 등을 이유로 경력이 단절되어 국민연금 적용이 되지 않는 전업주부도 있을 수 있다. 이렇게 '납부예외기간'이나 '적용제외기간'에 내지 않은 보험료를 나중에 납부할 수 있도록 하고 있는데, 이를 '추후납부'라고 한다. 추후납부를 하면 가입기간이 늘어나는 만큼 노령연금 수령액도 늘어난다.

그러면 추후납부 보험료도 소득공제 대상일까? 이는 국민연금 가입 유형에 따라 다르다. 먼저 강수연 씨와 같은 임의 가입자는 소득세 과세대상이 아니므로 소득공제도 받을 수 없다. 임의가입 때와 마찬가지로 소득공제 받지 않은 보험료는 나중에 연금을 수령할 때 과세기준금액에서 빼준다. 하지만 사업장가입자와 지역가입자가 추후납부를 할 때는 납부한 보험료를 소득공제 받을 수 있다.

반환일시금을 반납하면 소득공제를 받을 수 있나?

이번에는 반환일시금에 대해 살펴보자. 국민연금 가입자가 노령연금 연금을 받으려면 가입기간이 10년 이상 되어야 한다. 60세가 됐는데도 가입기간이 10년이 안 되면, 그때까지 납부한 보험료에 이자를 더해 ‘반환일시금’으로 수령하게 된다.

그렇다면 60세 이전에 반환일시금을 받을 방법은 없을까? 국민연금 가입자가 사망했는데 유족연금을 받을 사람이 없거나, 국적을 상실하거나, 해외로 이주한 경우에만 가능하다. 1999년 이전에는 60세 이전이라도 퇴직하고 1년이 지나면 반환일시금을 청구할 수 있었지만, 지금은 안 된다.

1999년 이전이면 IMF 외환위기로 구조조정이 한창일 때다. 당시 구조조정으로 직장을 떠난 사람들 가운데 상당수가 강수연 씨처럼 반환일시금을 수령했다. 그런데 1999년 이전에 수령해 갔던 반환일시금에 이자를 더해 국민연금공단에 반납하는 사람이 최근 늘어나고 있다. 반환일시금을 반납하면, 과거 소득대체율이 높았던 가입기간을 회복해 노령연금을 더 많이 받을 수 있기 때문이다. 그러면 반납한 보험료를 소득공제 받을 수 있을까? 불가능하다. 국민연금 보험료 전액을 소득공제하기 시작한 것이 2002년부터인데, 반납하는 보험료는 1999년 이전 것이기 때문이다.